フィルターに濾過されてしまったものは

不登校新聞が創刊20周年を迎えた。そのことについて書くべきことは不登校新聞の記事(481号)に書いたので、よかったら読んでいただくとして、20年前のことを思い出していて、こういうことも忘れられてしまうから、少し書いておいたほうがよいかなと思ったことがある。

印刷所のことだ。学生時代(92~95年)のことから書くと、学生新聞をつくっていたとき、ふたつの印刷所を利用していて、そのうちひとつは活版印刷だった。大学のそばにあった印刷所で、おじさんが真っ黒になりながら、ひとつひとつ、鉛の活字を拾っていた。校正で赤をたくさん入れたりすると、「いまからは勘弁してよ」と言われたりして、入稿前に、なるべく校正が少ないようにしないといけなかった。

もうひとつの印刷所は、不登校新聞を始めたころと同じシステムで、写研という会社のシステムを使っていた。まず、手書きかワープロの原稿を入稿して、印刷所の人がそれを文字入力して(当時はワープロでもデータ入稿はなかった)棒ゲラというゲラにしてくれる(新聞の1段の状態)。そこで初校。これが記事本文。

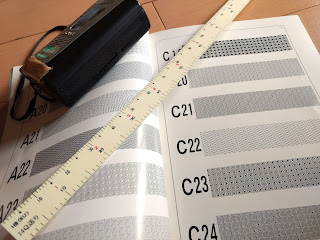

同時並行で、写真は写真製版に、見出しは写植の職人さんに打ち出してもらう。すべては伝票を使って指定する。見出しは、書体や大きさ、地紋などを指定。その際、倍尺というものさしみたいなので測って、入る文字数を計算する。写真製版の指定では、トレーシングペーパーでトリミングの位置を指定して、拡大・縮小・原寸とかを指定する。大きさは、やはり倍尺で指定(ちなみに、1倍は活字1マス分の大きさのことで、それが基本単位になっていた)。

倍尺、地紋帳、テープレコーダー……

そうやって、校正したり指定したものが、それぞれ出てくる。棒ゲラ、写真、見出し。それらを今度は別の職人さんが割付用紙の指定に沿って、組版して「大ゲラ」にしてくれるのだ。大ゲラになったものを、2~3回校正して、校了したら、その版をフィルムに撮って、輪転機にかけられて印刷される(下版)。

下版するまでの作業は膨大量だった。気むずかしい職人さんたちとコミュニケーションをしないと作業が進まなかったし、「指定がわかんねえよ」とか、怒られたことも多々あった。印刷所には「進行さん」という統括する人がいて、その人を介しながら、それぞれの作業工程がまとまって、新聞ができていった。不登校新聞で最初に使っていた印刷所の進行さんは、寅さんに似ているパンチパーマの小川さんという人だった。

そして印刷所には、いろんな新聞の人が来ていた。冷凍食品新聞とか、新文化とか、防衛新聞とか。自分たちだけではないから、順番を待たないといけない。印刷所の校正室は人がいっぱいで、当時だとタバコを吸う人が多いから、いつも部屋は煙たかった(私も吸っていたのだが)。学生新聞の経験しかなかった私の編集技術は未熟で、それを見かねた、ほかの新聞社の人たちが、待ち時間に、いろんなことを教えてくれた。そして、携帯電話も持ってなかったから、連絡をとるときは、据え置きの公衆電話でかけないとならず、その電話機はテレフォンカードも使えなかったから、10円玉に両替してもらってかけていた。

新聞の印刷所は、DTPが普及するなかでバタバタとつぶれていった。不登校新聞も創刊翌年の99年からはDTPに移行した。たくさんの職人さんたちと進めていた煩雑な作業は、パソコン1台でできるようになった。DTPでは、自分のイメージ通りに編集ができるし、めんどうなやりとりも必要なく、仕上がりもきれいだ。何より印刷代が劇的に安くなった。でも、それはそれだけ人の仕事がなくなったということでもある。そして、職人さんたちは、みんないなくなってしまった。

私個人の経験だけで言うと、95年には、まだ活版印刷も使っていたのが、99年にはDTPに移行したので、たった4年のあいだに劇的に変化したことになる。そして、その変化は地続きのものというよりも、何かそこにフィルターがあるような感じがしている。めんどうなものや猥雑なものが、そこできれいに濾過されてしまうようなフィルター。DTP以前の世界にあった息吹みたいなものは、みんなフィルターに濾過されてしまった。

それは印刷の世界だけの話だけではなくて、あちこちで起きてきたことにちがいない。そして、そのフィルター感みたいなものと生きづらさみたいなものは、どこかつながっているような気もする。もちろん、過去がよかったわけではないし、フィルターの向こう側の世界は、ノスタルジーでしかないのだろうけれど。

不登校とは直接関係ないけれども、不登校新聞20周年を機に、こういうことも書きとめておきたかった。

そして印刷所には、いろんな新聞の人が来ていた。冷凍食品新聞とか、新文化とか、防衛新聞とか。自分たちだけではないから、順番を待たないといけない。印刷所の校正室は人がいっぱいで、当時だとタバコを吸う人が多いから、いつも部屋は煙たかった(私も吸っていたのだが)。学生新聞の経験しかなかった私の編集技術は未熟で、それを見かねた、ほかの新聞社の人たちが、待ち時間に、いろんなことを教えてくれた。そして、携帯電話も持ってなかったから、連絡をとるときは、据え置きの公衆電話でかけないとならず、その電話機はテレフォンカードも使えなかったから、10円玉に両替してもらってかけていた。

新聞の印刷所は、DTPが普及するなかでバタバタとつぶれていった。不登校新聞も創刊翌年の99年からはDTPに移行した。たくさんの職人さんたちと進めていた煩雑な作業は、パソコン1台でできるようになった。DTPでは、自分のイメージ通りに編集ができるし、めんどうなやりとりも必要なく、仕上がりもきれいだ。何より印刷代が劇的に安くなった。でも、それはそれだけ人の仕事がなくなったということでもある。そして、職人さんたちは、みんないなくなってしまった。

私個人の経験だけで言うと、95年には、まだ活版印刷も使っていたのが、99年にはDTPに移行したので、たった4年のあいだに劇的に変化したことになる。そして、その変化は地続きのものというよりも、何かそこにフィルターがあるような感じがしている。めんどうなものや猥雑なものが、そこできれいに濾過されてしまうようなフィルター。DTP以前の世界にあった息吹みたいなものは、みんなフィルターに濾過されてしまった。

それは印刷の世界だけの話だけではなくて、あちこちで起きてきたことにちがいない。そして、そのフィルター感みたいなものと生きづらさみたいなものは、どこかつながっているような気もする。もちろん、過去がよかったわけではないし、フィルターの向こう側の世界は、ノスタルジーでしかないのだろうけれど。

不登校とは直接関係ないけれども、不登校新聞20周年を機に、こういうことも書きとめておきたかった。

コメント

コメントを投稿